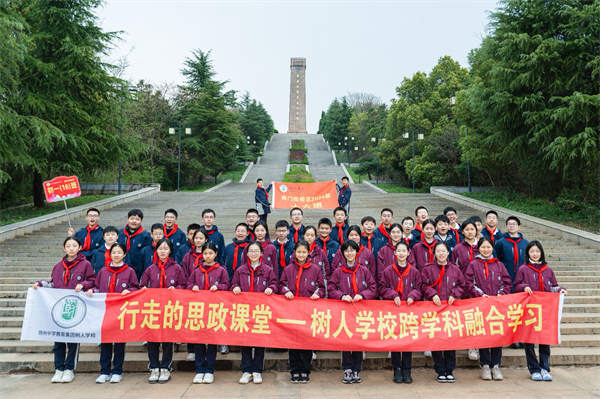

【行者学院】“毓”秀山水明万象,“致”知力行少年行——南门街校区初一年级春季社会实践学生收获

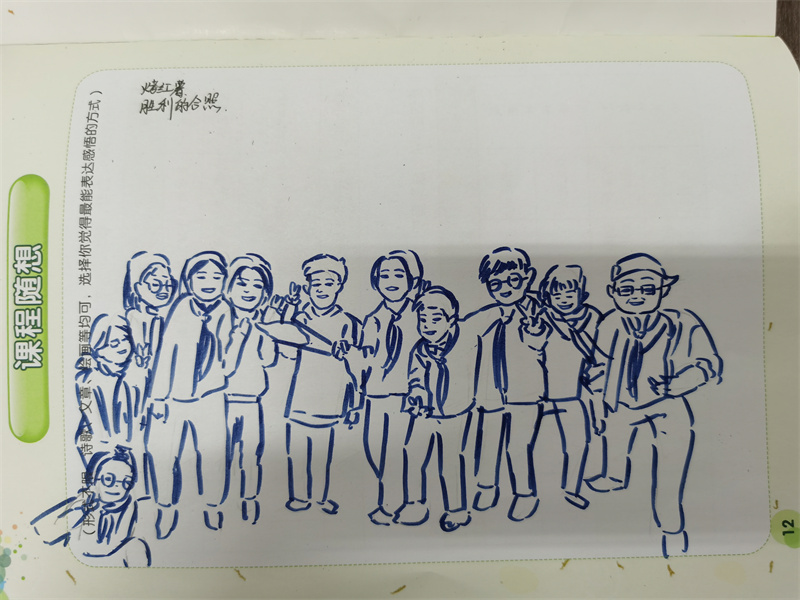

2025年3月27日-28日,树人学校南门街校区组织七年级学生开展为期两天的社会实践活动,通过红色探访、农耕体验、科技探索等主题项目,让知识走出课本,让成长扎根实践。同学们在田野间挥洒汗水、在历史中触摸文化、在合作中突破自我,书写了属于青春的实践答卷。

1班 钱致远

本次研学的意义,一是对历史的铭记与敬仰,二是对现代科技与娱乐的体验,它不仅拓宽了我的视野,更让我在历史与现代科技的碰撞中收获成长,激励我在今后的学习生活中,勇于探索创新,不忘继承先辈精神。

2班 徐菁琳、王梓楠

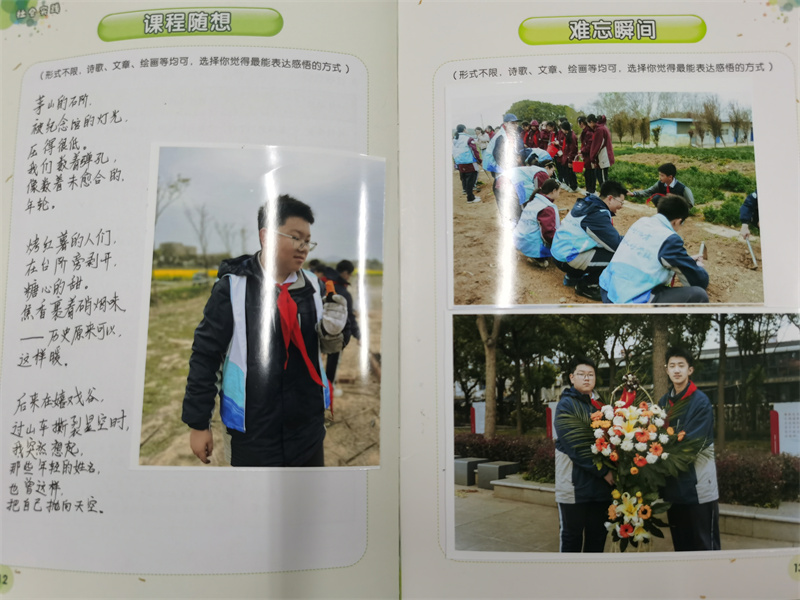

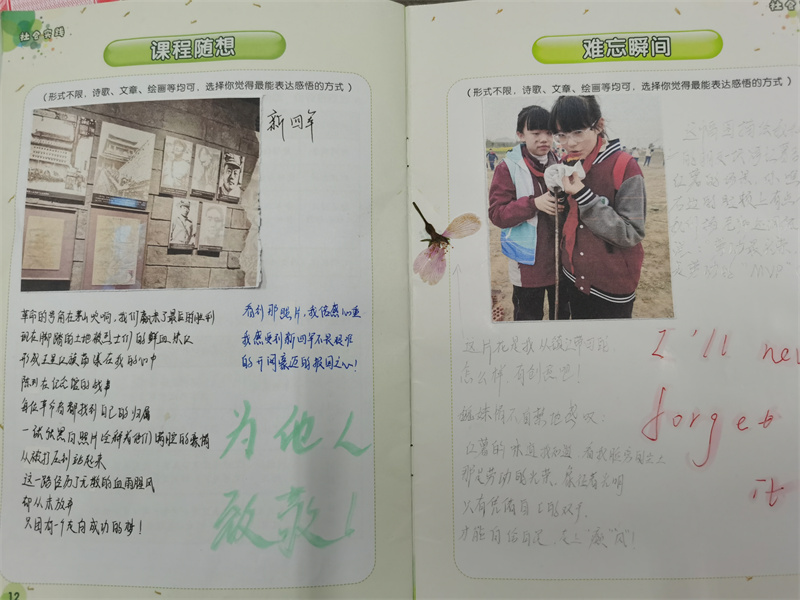

这张照片,我之所以喜欢,是因为它记录了我们攀登过程中的艰辛与坚持。每一个沉重的步伐,每一次咬紧牙关的努力,都让我们更加深刻地体会到了革命战士们的不易与对国家所做出的巨大牺牲。放眼望去,四周的山峦连绵起伏,春风拂面,带来丝丝凉意。我的脑海里浮现了一句话“轻舟已过万重山”。站在这里,我更加深刻地体会到今日平凡幸福生活的来之不易,同时我会更加珍惜未来的日子。

认知收获方面,我们理解了农业劳动的智慧。烤红薯时火太旺,铁架子直接受热导致红薯表层温度太高迅速脱水而焦黑,我们后来用温火慢慢烤制,在红薯表面扎上深孔,都可以让红薯烤得更好。实践是最好的老师,这些比任何图文说明都让我们印象深刻。情感收获方面,我们感知到友谊的珍贵。当红薯烤焦时,大家没有责怪,只是善意地哄笑;当分享烤红薯时,同学们不约而同地把第一块递给劳动最辛苦的伙伴。这份纯粹的善意,让我们发现共同流汗建立的感情,比一起吃喝玩乐更牢固。

3班 仝皓轩

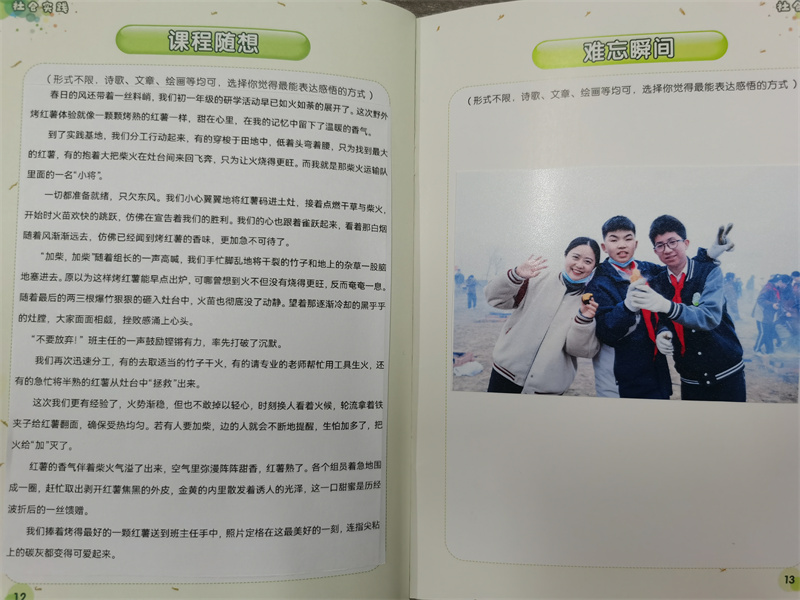

初春研学时,我们在农庄亲手烤红薯,蹲在炭火旁,举着刚出炉的红薯咧嘴大笑,焦糖色的脆皮裂开,热气混着甜香扑面而来,我们鼻尖还沾着灶灰。劳动后的收获、食物最原始的温暖,还有少年人纯粹的快乐,比任何摆拍都动人。原来烤红薯需要耐心翻动、控制火候,就像学习,急不得。土地馈赠的甜蜜,总留给愿意等待的人。

4班 孔雨馨

喜欢这张照片,是因为它记录了这段充满烟火气的经历。在田野间,我们体验了劳作的辛苦,也收获了美食带来的甜蜜。那被浓烟熏过的眼睛、同学专注烤红薯的模样,还有那外表“不堪”却香甜无比的红薯,都成了记忆里珍贵的片段。这次研学,不仅让我感受到劳动成果的来之不易,更让我体会到同学间相互分享的温暖,这些都成了我成长路上闪闪发光的回忆。

5班 冯子健

这次研学,不仅让我学会了烤红薯这项小技能,更让我体会到劳动带来的快乐与团队合作的重要。和同学们一起分工协作,在大自然中享受美食,增进了彼此的情谊。这次烤红薯的经历,成为我春日研学中最温暖的回忆。

6班 陈旭洋

劳动实践让我们学会了珍惜每一份劳动成果,明白了食物的来之不易。在烤红薯的过程中,虽然遇到了不少困难,比如火候的掌握、红薯的翻动等,但正是这些困难让我们更加珍惜最后那香甜的红薯。我们相互帮助,共同面对挑战,这种团队精神让我深受感动。只有大家齐心协力,共同努力,我们才能取得更好的成果。

7班 唐楚霁

通过这次活动,让我们学会了耐心等待、互相分享,远比课本上的知识更鲜活生动,如同埋在灰烬里的红薯,终会在某个时刻散发出恒久的甘甜。

8班 王思薇

寒风轻拂,用火钳轻轻夹起一个红薯,它如同一个小太阳,温暖由指尖蔓延至全身。每一口都是对寒冷最温柔的抵抗。烤红薯的过程让我们更加珍惜友谊和体会到团队合作的重要性,每个人都不再是独立的个体,而是一个温暖且幸福的集体。它是最质朴的温暖,只需一把炭火,就能让平凡的生活充满着温馨与甜蜜。

9班 刘子琪

漫步纪念馆,每一件斑驳的文物都在诉说着那段烽火岁月。正是先烈们的牺牲,才换来我们今天的和平生活。作为新时代青年,我深感肩上责任重大。我将把这次研学的经历和感悟铭记在心,努力学习,成长为一个对社会有用的人,为祖国的未来发展贡献自己的一份力量。

10班 李垚羲

归途上,同学们都疲倦了,车里安静了许多。我望着窗外飞逝的景色,想着那烤红薯的味道,以及围火而坐时那些无心的谈笑。或许这便是"社会实践"的意义罢——不在于学到了什么具体的技能,而在于那些不经意间的人情冷暖,在于脱离了日常的框架后,人与人之间那点难得的真诚。

11班 李昀儿

当最后一块烤山芋在推让中掰成两半,菜园里新栽的幼苗正在吮吸夜露。我们拍打着裤脚的草屑准备返程,灯光在暮色里次第亮起,像一群惊醒的萤火虫。回望那片正在黑暗里悄悄生长的菜畦,忽然懂得有些东西不需要扫码查看生长进度,就像有些温度,注定要经过泥土的沉淀与火焰的炙烤,才能酿出真实的甜。

12班 陈士喆

劳动从不是追求完美的表演,那些留在红薯上的焦痕,就像我们成长路上必经的挫折,看似是缺憾,实则是经验的积累。我们在班主任陆老师的带领下,围绕着焦黑的红薯,讨论火候,分析风向,在失败中摸索出更好的方法。我想,生活的滋味本就酸甜苦辣兼备,而劳动的真谛,就是教会我们接纳不完美,在挫折中品味成长。

13班 朱智鑫、樊泳钢

这次烤红薯是一堂生动的生活课,让我真正感受到了生活的温度。生火经历让我明白实践从不是简单的重复,添柴火也要讲究时机,需要仔细观察和思考。这次的团队协作,每个人的努力都不可或缺,一个人的力量或许微弱,但凝聚在一起就能战胜困难。看着照片中那一张张沾着灰却满是笑容的脸,我忽然理解了:研学哪里只是换个地方上课呢?真正的生活藏在七手八脚救活灶火的欢呼声中,在烤熟的红薯的温热中,在那些守护星火的瞬间……

研学归来的行囊里,装着对革命先辈的敬佩;装着游乐场里的快乐,但最珍贵的,是土灶前那个被烟火气浸透的午后教会我的事:原来最动人的课堂可以没有投影仪,最深刻的教诲能裹在红薯的香甜中。当我再次看到这张照片时,提醒我的是某个春日,我们曾与老师共享过泥土的温度以及拥有着最香甜的回忆。

14班 柏忠昀

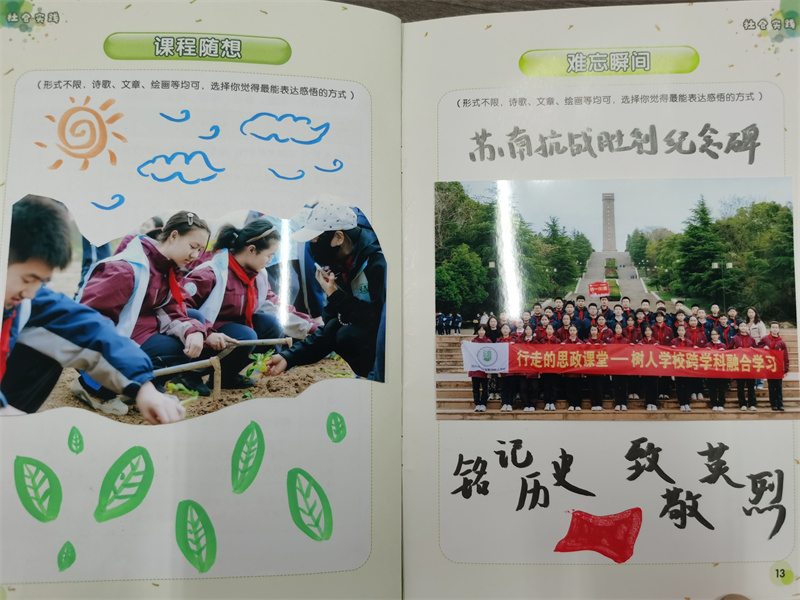

站在茅山新四军纪念馆的浮雕前,我触摸到了历史的温度。斑驳的草鞋、泛黄的家书,都在讲述着铁血丹心的故事。春阳下,我们在研学基地挥起锄头,锄头与碎石相碰的脆响,竟和纪念馆里子弹壳的铮鸣产生了奇妙的共鸣。大家分工锄地、栽种、浇水,汗水顺着下巴滴进泥土时,我们突然懂得课本里"团结就是力量"的真正含义。历史从未走远,它就藏在每一滴浸润土地的汗水里,生长在同学们沾满春泥的手掌中。这片被热血与汗水共同浇灌的土地,正见证着新一代少年对红色基因的传承。

15班 毛明熙

当费力登上这山顶时,俯瞰茂密的树林,只愿在此刻尽情享受初春的风,犹像战士们粗糙宽大却柔情似水的手掌,在轻抚双颊,为挺立起的新中国拂去昨日不堪回首的灰尘,带来前途无量的无丈荣光。人们常说的接班人并不是一句口号,而是实实在在的担当与使命!没有他们的义无反顾,何来如今的昂首挺胸?从前,他们出生入死,枪林弹雨,而今,我们以笔为戈,以梦为马,不辜负曾经前辈的热切盼望,就在这脚下,一步步走出辉煌灿烂的似锦前程。

16班 张瀚文

触摸历史的温度:通过碑文上斑驳的弹痕,我第一次感受到课本里"抗日战争"四个字的分量。那些比我们还年轻的战士,就是用血肉筑起了这座纪念碑的根基。建筑里的智慧:古人用声学原理让纪念碑”会说话",这种设计让我们懂得纪念不仅限于文字,更可以通过科技让历史"活"过来。集体的仪式感:当全班齐齐站立在这里时,我突然懂了"集体"的意义——我们站成的方阵,就是历史与未来的接力点。

两天的研学之旅虽短,却为青春烙下炽热的印记:当少年在抗战纪念碑旁触摸“吾辈自强”的红色密码,在田埂间读懂“汗滴禾下土”的千年传承,在主题乐园里体验“虚拟现实”的科技浪漫,这场跨越时空的对话已然超越实践本身。

今日,他们以双手感知大地的脉动,用好奇叩响未知的大门;明日,这些在泥土中生根的责任、在传统中淬炼的文化自信、在探索中萌发的创新火种,终将长成支撑民族未来的脊梁。教育无界,行者无疆,这堂“行走的课堂”不仅是青春的注脚,更是一场关于生命与成长的庄严启蒙——山河万里,皆为课室;少年壮志,自成星辰。