【教学教研】研习新课标,赋能新课堂——南门街校区初二语文组教师课堂教学展示: 以诗为镜,照见历史苦难——记张玉梅老师《石壕吏》公开课

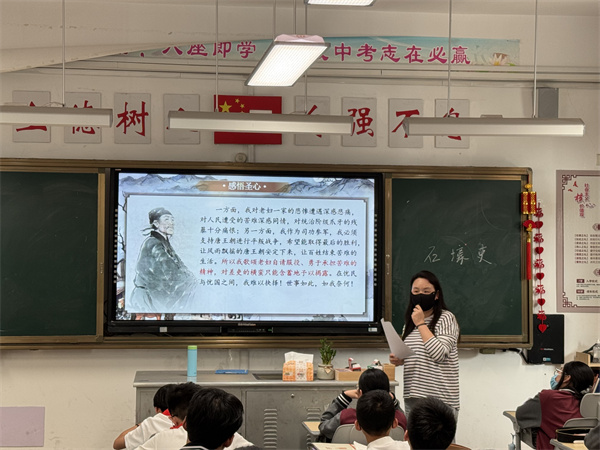

5月13日下午,南门街校区初二年级语文组张玉梅老师以杜甫名篇《石壕吏》为教学内容,呈现了一堂兼具历史深度与人文关怀的校内公开课。课堂以“安史之乱”为背景切入,通过沉浸式诵读、互动探究与创意补白,带领学生穿越时空,感受战乱年代百姓的疾苦与诗人杜甫的悲悯情怀。

诵读品诗韵,对比析体裁

课堂伊始,学生声情并茂地朗读《石壕吏》,教师以“二三”节奏划分诗句,引导学生对比其与《望岳》《春望》的异同。通过讨论,学生发现《石壕吏》不拘于律诗格律,而是以五言古诗形式叙事,语言平实却震撼人心。

补白探深意,共情悟苦难

围绕老妇一家的“苦”,课堂进入高潮。教师抛出问题:“差役的凶悍藏在老妇的哪句回答里?”学生分组补白差役的逼问,有的厉声喝道:“家有男丁否?”有的拍桌威胁:“今必交一人!”通过角色扮演,学生体会到“藏问于答”的写作手法,更深刻理解了战乱下“丧子之痛”“贫弱之困”与“强征之悲”。

辩证思矛盾,诗心照古今

在探讨杜甫的情感态度时,学生发现诗人既同情百姓,又支持平叛战争的矛盾心理。教师以《新安吏》《新婚别》等诗补充,引导学生理解杜甫“忧国”与“忧民”的双重情怀。

课堂总结:以诗为镜,照见当下

张老师在课堂的最后总结道:“杜甫用笔为时代画像,今天我们以诗为镜,不仅要读懂文字,更要听见历史深处的哭声。”这堂课不仅让学生领略了古诗的艺术魅力,更培养了他们对社会现实的批判性思考。

教师评课:聚焦素养,以生为本

课后,初二语文组围绕本节课展开深度评课。多位教师高度肯定了课堂设计。陈霞老师指出,“从‘安史之乱’背景切入,串联‘三吏三别’群诗阅读,既夯实了学科知识,又培养了学生的历史视野,真正实现了‘文史互证’。”王娅娜老师评价:“‘差役逼问补白’活动极具巧思,学生通过角色代入,不仅理解了文本深意,更锻炼了创造性表达和共情能力,体现了以生为本的教学理念。”备课组长吴桂进老师总结:“课堂通过诵读、探究、辩论层层递进,将语言建构、审美鉴赏、文化传承等核心素养融为一体,尤其是引导学生辩证思考杜甫的矛盾心理,培养了高阶思维能力。”

教师们一致认为,这堂课既有传统经典的深度解读,又有贴近时代的现实关照,为古诗教学提供了新范式。